|

「漢委奴国王」金印への新たな疑問を呈したのは、鈴木勉氏と三浦佑之氏です。

鈴木氏は、早稲田大学理工学部を卒業した古代の技術分野の専門家で、NPO工芸文化研究所の理事長として、石上神宮七支刀の復原研究等を行ってきた方です。

また三浦氏は、現在千葉大学教授で古代文学・伝承文学の専門研究者です。

先に反論を唱えたのは、鈴木氏の方です。

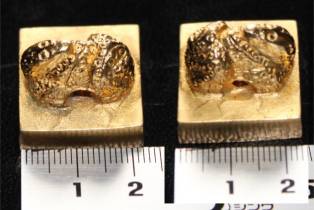

鈴木氏は、これまで金印の研究の中では、金印をどのように作製したかという技術論の分野の研究がほとんどなされていないことから、実験考古学的という新たな見地から研究を進め、通説とは異なるる結論に至りました。結論を簡単に言ってしまえば、これまで漠然と似ていることが強調されてきた「漢委奴国王」金印と1981年発見の「廣陵王璽」金印は、実は作成方法が異なっているというものです。

鈴木氏は、2000年から4つの論文を発表して「漢委奴国王」金印と「廣陵王璽」との間に技術的距離があることを主張してきました。これは、上記の【「漢委奴国王」金印が疑いなく光武帝下賜印とされる理由】の中の、「2」を全面的に否定する主張です。

しかし、鈴木氏自身が言っているように、なかなかその主張を評価する動きは出てきませんでした。おりしも、同じく「漢委奴国王」金印の彫り方を技術的に論考した先達の西川寧氏の論文(1952年発表「金印の刻法」『書品』28)がなかなか顧みられなかったこともあって、本人は50年もたてば誰かが取り上げてくれると思っていたそうです。

しかし、2006年に氏の論文を高く評価し、その他の疑問点も含めて再び金印偽造説を提唱する研究者が現れました。それが、三浦氏です。氏は、ほかの論点や状況証拠から、金印を偽造した人物を推理し、大胆に偽造説を展開しています。その著書が、『金印偽造事件「漢委奴国王」のまぼろし』(参考文献2)です。

一方、鈴木氏の方は、最初の論文執筆時にはなしえていなかった、金印の実物を調査して再検討するという機会を得、あらためて自説をまとめて三浦氏の偽造説を支援します。その著書が、『「漢委奴国王」金印・誕生時空論-金石文学入門Ⅰ金属印章編-』(参考文献3)です。

|

※ |

「漢委奴国王」金印の実物の再調査は、2008年3月24日に現在の金印の所蔵館である福岡市博物館で行われました。鈴木氏をはじめ、今津節生氏(九州国立博物館)、菅野清氏(九州産業大学)らが参加しました。

その報告は、大塚紀宜氏(福岡市博物館)によってまとめられています。

参考文献6 大塚紀宜著「マイクロスコープによる金印の表面観察とその検討」『福岡市博物館研究紀要第19号』(2009年)

|

鈴木氏は、この10年間の経緯を次のように説明しています。

「 小論1~4(以下「小論」と表記)は、その後他の研究者から引用されることは無かった。筆者としては「50年くらい後に、もの好きな研究者が現れて拾ってくれたらいい」と考えていた。前項で紹介した西川寧氏の論考(13)を最初に取り上げたのが、その発表の約50年後の筆者であったからでもある。そう思いながらも、小論は、すでに企画段階にあったある拙著に掲載すべく、筆者はさらにわずかであるが筆を加えていた(小論5)。それを終えた日の翌日、そう、2006年12月14日に、読売新聞朝刊に掲載された三浦佑之著『金印偽造事件「漠委奴囲王」のまぼろし』(14)(以下『金印偽造事件』という)の紹介記事(15)に出会った。私はすぐに同書を買い求め、一気に読了した。

三浦氏はそこで筆者の小論を度々引用して下さり、「鈴木勉の実験的分析」の項目を設けて次のように指摘された。

|

こうした実験考古学的な手法をとる科学的な分析を前にして、「廣陵王璽」と「漢委奴囲王」とが同一工房の作品だと主張する研究者たちは、どのように反応するのであろうか。興味深いところだが、現在のところ、鈴木論文は無視されており、反論は一つも眼にしていない。(『金印偽造事件』132頁)

|

ご指摘の通り、小論を引用する人も反論する人もなかったので、筆者は、誰かの目に止まるのは良くて概ね50年後のことと考えていた。そういう意味では、想定外の早い時期に三浦氏が取り上げてくれたことになる。大変嬉しく感じられたが,その反面、私は責任の重さを一層感じることとなった。」

※参考文献3 鈴木前掲書P45

|