大和は、沖縄に出撃する時、第2艦隊の旗艦でした。艦隊全体の指揮をとる、第2艦隊司令長官伊藤整一中将が座乗していました。

この第2艦隊とは何でしょう?第1艦隊はいるのでしょうか?

レイテ沖海戦後の1944年11月15日、艦隊の編成の変更が発令されました。

それまで、大和は武蔵、長門とともに第2艦隊の第1戦隊を形成していましたが、僚艦武蔵の沈没によって、第2艦隊の独立の旗艦となりました。

|

<用語解説> |

|

|

第2艦隊 |

ちょっと肝心なことを説明しておきます。

大和は、レイテ沖海戦の時点で、すでに、第2艦隊に属しており、海戦後の11月の編成でも第2艦隊旗艦です。

ということは、これとは別に、第1艦隊がいるのでしょうか?

レイテ沖海戦の時というと、小沢中将の率いる空母機動部隊が有名ですが、これは第3艦隊です。

実は、この時点では、第1艦隊は存在しませんでした。

日本海軍の建制(組織を作ること)上の約束で、第1艦隊は、連合艦隊司令長官が直接に率いる艦隊とされていました。

かの有名な山本五十六連合艦隊司令長官が大和に乗っていた時代(たとえば、ミッドウエイ海戦後)は、大和は、第1艦隊の独立の旗艦でした。

しかし、1944年になって、時の連合艦隊司令長官豊田副武大将は、軍艦に乗って戦場で直接艦隊を率いて指揮をとることをやめ、東京湾に単艦で停泊する軽巡洋艦大淀から指揮をとることを決断をしました。

軽巡洋艦大淀は、本来、潜水艦部隊を率いて戦うために建造された艦で、水上偵察機を多く搭載する格納庫をもっていました。しかし、戦争後半には、そのような潜水艦部隊を指揮するチャンスはなくなっており、その格納庫部分のスペースを改造して、司令部のための通信機能を強化した特別な艦となっていました。

ちょうど、現在のアメリカ第7艦隊の旗艦が、戦艦でも航空母艦でもなく、ブルーリッジという強襲揚陸艦であるのと同じ原理です。

(第7艦隊旗艦ブルーリッジの説明はこちらです。 ) )

したがって、建制上は、豊田連合艦隊司令長官が艦隊直接指揮を止めたこの時から、連合艦隊から第1艦隊は消滅し、大和は、第2艦隊の所属となります。これが、大和沈没まで続きました。

ついでにいうと、このあと、連合艦隊司令部は、軍艦から陸の上に移動し、神奈川県の日吉台の防空壕の中から指揮をとることになりました。

その結果、軽巡洋艦大淀は、レイテ沖海戦では、戦艦伊勢・日向とともに、小沢中将率いる空母機動部隊(第3艦隊)の1艦として戦います。

※伊藤正徳著『連合艦隊の最後』(角川文庫 1974年)P295−296

|

|

|

1945年1月10日の編成では、以下のようになっていました。

第2艦隊 |

第1戦隊(大和、長門、榛名)

※大和は独立の第2艦隊旗艦から、第2艦隊旗艦兼第1戦隊旗艦となっています。 |

|

第2水雷戦隊 矢矧 |

|

|

第2駆逐隊(早霜、秋霜)

第7駆逐隊(潮、霞)

第17駆逐隊(磯風、浜風、雪風)

第21駆逐隊(初霜、時雨)

第41駆逐隊(涼月、冬月) |

|

第1航空戦隊(雲竜、天城、葛城、隼鷹、龍鳳) |

|

|

第2艦隊には、第1航空艦隊という空母機動部隊が所属していました。

しかし、すでに、空母に搭載する母艦航空隊は潰滅してしまっており、名前だけの機動部隊に成り下がっていました。(雲竜は、この少し前に潜水艦により、撃沈されており、実際には存在していません。)

雲竜を除くこれらのこの空母群は、すべて、空襲等による大小の損傷を受けましたが、艦体としては、終戦時まで残りました。

また、連合艦隊には、第2艦隊の他に、いくつかの艦隊があり(連合艦隊ですから当然ですね)、シンガポール方面の艦艇は、南西方面艦隊の所属となっていました。その中には、第4南遣艦隊というのがあり、そこには、航空戦艦伊勢・日向がいました。

前ページで説明したように、伊勢と日向、そして軽巡洋艦大淀は、1944年2月に、北号作戦によって、燃料と物資を満載して、奇跡的に日本へ帰ってきます。

|

さて、艦隊のことが概ね説明できましたので、ここで前ページで書いたことを、もう一度強調しておきます。

レイテ沖海戦直後の時点では、連合艦隊には、まだたくさんの大型艦が存在していました。

戦艦は、大和の他、長門・榛名・伊勢・日向・金剛と合計6隻いました。このうち金剛は、このあとすぐ日本へ戻る途中、潜水艦に撃沈されました。しかし、それ以外の戦艦は健在で、大和が沈む、1945年4月の始めまで、5隻の戦艦がいたのです。

しかし、前ページで説明したように、この5隻のうち、大和を除く4隻は、1945年の3月のはじめまでには、戦艦としてではなく、「浮き砲台」として存在していました。

理由は、油不足と戦艦の存在意義の消滅です。1945年となると、戦場は日本本土の近くもしくは本土そのものへ移ってきており、艦隊決戦はすでに非現実的となりました。

あり得ない決戦のために無駄な油や資材を使うよりも、本土決戦用の航空機、特攻兵器を量産し、窮乏している戦争経済を維持しながら、持久戦体制を作ることが日本のこの時点での戦略であり、それらのための油を確保することが、最優先課題でした。

では、大和の場合は、どうだったでしょうか。

大和は、レイテ沖海戦で爆弾の直撃弾を数発受け、また、無数の至近弾の被害によって、前部を中心に、数千トンの浸水の被害を受けていました。

1944年11月24日呉軍港に帰着し、呉海軍工廠第4号船渠に入渠しました。これから2か月の間、損傷箇所の修理と、25ミリ三連装機銃など、対空機銃の増設がはかられました。

この修理の間、大和に対する措置が決まりました。

当初連合艦隊は、他の戦艦同様、大和も「浮き砲台」として使う予定でした。

しかし、第2艦隊から「どうしても大和と矢矧は繋がないでもらいたい。作戦に使いたい。」という希望が出され、繋留艦艇とはならずにすみました。

|

※

|

吉田満・原勝洋著『日米全調査 戦艦大和』(文藝春秋 1975年)P56

|

しかし、2月中旬に修理がすんで船渠から出てくると、大和にも厳しい環境が待っていました。

動き回ることを許された戦艦大和にも、十分な重油が配給されなかったのです。

2月の各艦への油の配給は、戦艦に対しては、12ノット5昼夜分とわずかな量になってしまいました。大和の最大戦速は、時速27ノットで、経済速度は18ノットでした。12ノット5昼夜分では、十分に動き回ることもできません。

大和ともに出撃し、沈没することになる軽巡洋艦矢矧は、どうなっていたのでしょうか。

矢矧は、レイテ沖海戦では、大和と同じ第2艦隊に属し、直撃弾・至近弾数発を受け、船体破損により前部に浸水し、艦首が低下するなどの被害を受けましたが、大和などとともに、1944年11月23日には、瀬戸内海に帰還できました。

11月下旬から、始めに佐世保で、ついで呉軍港で修理と兵器整備を行いました。これには、2か月を要しています。

レイテ沖海戦後、矢矧は第2艦隊第10戦隊から、第2水雷戦隊に所属が変更となり、上表の駆逐艦部隊を率いることになりました。

しかし、当初は、部隊の各艦は各地域にバラバラに存在しており、司令官の古村啓蔵少将は、シンガポールにいました。そのため、当初、第2水雷戦隊は、駆逐艦霞が旗艦となっていました。

駆逐艦霞は、前ページで説明した「北号作戦」において、伊勢・日向・軽巡洋艦大淀を護衛して、1945年2月20日、無事呉に帰投しました。

古村第2水雷戦隊司令官は、そこで初めて、旗艦を矢矧に移します。

水雷戦隊ですから、本来は魚雷攻撃が本務の戦隊です。しかし、時勢が時勢ですから、訓練は対空戦闘が中心になされなければなりません。

ところが、燃料は、軽巡洋艦矢矧には12ノット5昼夜分、駆逐艦には12ノット2昼夜分しか割り当てられませんでした。これでは、十分な訓練もできません。

|

※

|

池田清著『最後の巡洋艦・矢矧』(新人物往来社 1998年)P212−219

|

結論です。

前ページからこの項目にかけて、第2艦隊と油のことを書いてきました。

これはひとえに、次のような文章の背景にある事情を説明したかったからです。

大和以下水上特別攻撃部隊の出撃に関する一般的な説明はこうなっています。(太青字は引用者がしました。)

|

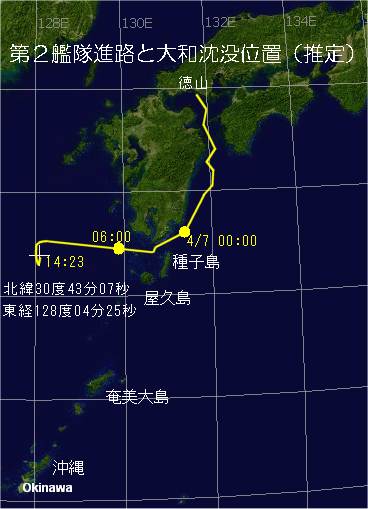

「菊水1号部隊(引用者注 陸海軍航空特別攻撃隊のこと)の突入が開始された直後、6日午後4時、第2艦隊司令長官伊藤誠一中将は「大和」以下最後の連合艦隊水上部隊を率いて、山口県徳山沖を出発した。燃料は片道分だった。」

|

|

※

|

児島襄著『太平洋戦争(下)』(中公新書 1976年)P317−318

|

「最後の連合艦隊水上部隊」という、一般的な言い方からは、「他には軍艦はいない」というイメージしか伝わりませんが、事実は、これまで説明してきたとおりです。

「油不足で動けない軍艦を除いた最後の艦隊」が正解なのです。

|