飛燕の生産は、1943年12月には、目標どおり月産200機を達成しました。

しかし、1944年になると、前線の搭乗員や整備員からのいろいろな改善要求を実現するための改良が施され、生産ラインは修正を余儀なくされました。

このため、1944年5月には、月産120機にまで後退します。

そして、さら新たな問題が生じます。

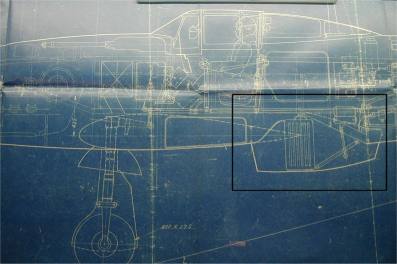

1944年8月から、明石工場におけるエンジン(発動機)の生産が大幅に停滞し始めるのです。

これが、「飛燕の大活躍を阻んだもの」の理由その2、飛燕のエンジンの問題です。

このエンジン生産停滞のため、各務原工場では、機体本体は組み立てたものの、エンジンを取り付けることができない機体、いわゆる、「首なし機体」が、工場の周りにあふれてしまったのです。

1944年の後半、「首なし機体」の数は、飛燕1型・2型あわせて、次のように増加していきます。

| 8月 |

132機 |

9月 |

172機 |

10月 |

248機 |

11月 |

不明 |

12月 |

354機 |

|

「各務原飛行場の北側に沿って、岐阜から美濃加茂市に向かう国道21号線のバイパス道路(注 現在は正式に21号線となっている)があるが、昭和19年当時は開通したばかりで、未舗装で石がごろごろしているひどい道路だった。あまり利用価値がないこの道路が、工場からあふれた“首なし”飛燕の絶好の置き場となった。岐阜に向けて道路上に並んだ首なし機は日ごとに増えつづけ、ついに2キロ以上にわたったとき、はじめは事情を知らないままにたのもしく思っていた工場周辺の人たちもさすがに心配しだした。」

※碇義朗著『戦闘機「飛燕」技術開発の戦い』(光人社NF文庫 1996年)P224

|