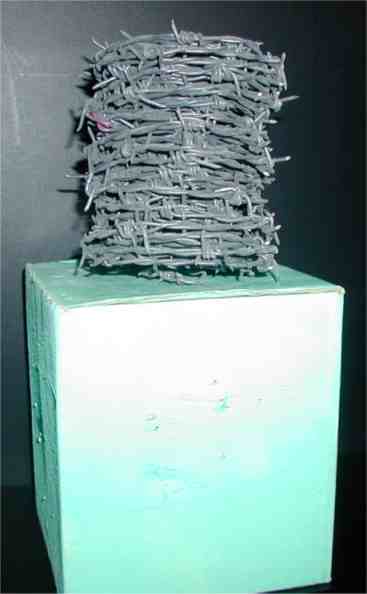

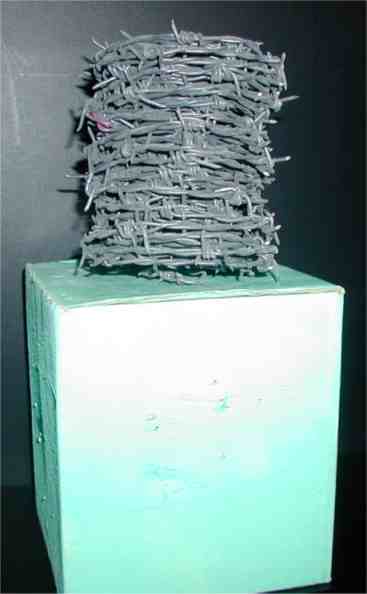

正解は、有刺鉄線。(鉄条網)

日露戦争が世界史の軍事史上画期的な戦争となった最大の理由は、兵器の驚くべき発達にあります。

陸軍に関してだけ言えば、機関銃・速射野砲・迫撃砲・手榴弾などです。

特に機関銃の出現は歩兵の戦闘を根本的に変えてしまいました。堅固な陣地に潜んだ機関銃は、歩兵の前進を阻むことができるようになりました。それまでの戦争は、城を攻める場合(攻城戦)は別として、どんな大軍が戦う場合でも、1日以上続く戦闘はまれでした。ナポレオン時代の戦闘もしかり、プロシアのヴィルヘルム1世の普仏戦争もしかり。

ところが、日露戦争は、すべての陸戦が何週間単位の戦闘となりました。お互いが機関銃を配置した堅固な陣地を作って、幅何キロにもわたって長期間対峙するという形が一般的になったのです。いわゆる陣地戦です。第一次世界大戦では、その規模は遙かに拡大し、西部戦線ではスイス国境からドーバー海峡にまで及びました。こういう形の戦争では、大量の人員・武器・弾薬が消費され、予備部隊の投入・弾薬等の補給が勝利への重要な要素となります。

日露戦争時点では、そのような「戦争の形態の変化」を正確に分析していた国や軍人は多く はありませんでした。日本軍自体、大量の予備部隊と確固とした補給が重要であるという「20世紀の戦争」を認識することは不十分でした。話が先に行きますが、太平洋戦争の時代になっても、日本陸軍は、補給を軽視した「勇猛な突撃による一撃撃破」を夢見て、アメリカ軍の物量作戦(これは巨大な補給力が前提です)の前にやたら犠牲を増やすことになります。 はありませんでした。日本軍自体、大量の予備部隊と確固とした補給が重要であるという「20世紀の戦争」を認識することは不十分でした。話が先に行きますが、太平洋戦争の時代になっても、日本陸軍は、補給を軽視した「勇猛な突撃による一撃撃破」を夢見て、アメリカ軍の物量作戦(これは巨大な補給力が前提です)の前にやたら犠牲を増やすことになります。

ドイツのクルップ社は、例外的に、新しい戦争の到来を確信的に認識しました。つまり、将来の戦争の主流となる陣地戦に備えて、針金工場を買収したのです。もちろん、陣地戦の必需品である陣地を守る有刺鉄線(鉄条網)を大量に生産するためです。

今の生徒諸君には、鉄条網は、簡単に発想できるものではありません。戦争映画やパソコン等のゲームの戦争物を見ている生徒は少ないからです。「兵器会社」という言葉につられて、手榴弾・地雷など物騒なものを考えがちです。そこで、授業では、現物の鉄条網を箱などに入れて持っていきます。出題の時に、「今ここに現物を持っている」という形にすると、生徒は鋭く推察するグループとますます困惑グループに分かれます。そこがまた楽しい所です。

※大江志乃夫『日露戦争と日本軍隊』(1987年立風書房P216)

|

はありませんでした。日本軍自体、大量の予備部隊と確固とした補給が重要であるという「20世紀の戦争」を認識することは不十分でした。話が先に行きますが、太平洋戦争の時代になっても、日本陸軍は、補給を軽視した「勇猛な突撃による一撃撃破」を夢見て、アメリカ軍の物量作戦(これは巨大な補給力が前提です)の前にやたら犠牲を増やすことになります。

はありませんでした。日本軍自体、大量の予備部隊と確固とした補給が重要であるという「20世紀の戦争」を認識することは不十分でした。話が先に行きますが、太平洋戦争の時代になっても、日本陸軍は、補給を軽視した「勇猛な突撃による一撃撃破」を夢見て、アメリカ軍の物量作戦(これは巨大な補給力が前提です)の前にやたら犠牲を増やすことになります。 出されたのは、昭和43年(1963年)のことです。48年には新版が出され、現在では角川文庫版も出されています。山本氏は、平成10年(1998年)3月28日に81歳で他界されましたが、それまでの30年余の間に、この本は250万部も売れるベストセラーとなりました。社会科の教師なら必読の本のひとつです。

出されたのは、昭和43年(1963年)のことです。48年には新版が出され、現在では角川文庫版も出されています。山本氏は、平成10年(1998年)3月28日に81歳で他界されましたが、それまでの30年余の間に、この本は250万部も売れるベストセラーとなりました。社会科の教師なら必読の本のひとつです。 山本氏が聞き取った結果をまとめた右の表は、彼のこの著書の最も重要な部分です。彼女らの生活が「かわいそう」と思うのは、現代人の感覚が勝手にそう思いこませるのであって、実はそうではないのです。彼女らは、飛騨の村で暮らしているよりは、結果的に良かったといっているのです。

山本氏が聞き取った結果をまとめた右の表は、彼のこの著書の最も重要な部分です。彼女らの生活が「かわいそう」と思うのは、現代人の感覚が勝手にそう思いこませるのであって、実はそうではないのです。彼女らは、飛騨の村で暮らしているよりは、結果的に良かったといっているのです。 大懇親会が開かれました。板垣は濃飛自由党員ほかの参加者100余名の前で1時間半以上に及ぶ演説を行います。彼は以前から喉を痛めていたこともあり,演説後の酒宴の半ばで退座し一人で玄関に出ました。その時,愛知県知多郡の教員相原が,短刀を持って板垣を襲ったのです。

大懇親会が開かれました。板垣は濃飛自由党員ほかの参加者100余名の前で1時間半以上に及ぶ演説を行います。彼は以前から喉を痛めていたこともあり,演説後の酒宴の半ばで退座し一人で玄関に出ました。その時,愛知県知多郡の教員相原が,短刀を持って板垣を襲ったのです。  1810年にはカウアイ島の盟約の形で迎えて、ハワイ全島の統一に成功しました。この時の首都は、マウイ島のラハイナにありました。

1810年にはカウアイ島の盟約の形で迎えて、ハワイ全島の統一に成功しました。この時の首都は、マウイ島のラハイナにありました。 がおかれます。そして、1941年12月7日(アメリカ時間)には、太平洋戦争の劈頭の戦いとなる、真珠湾奇襲攻撃が行われるのです。その時のハワイの人口はおよそ40万人、日系人はその40%を占めていました。

がおかれます。そして、1941年12月7日(アメリカ時間)には、太平洋戦争の劈頭の戦いとなる、真珠湾奇襲攻撃が行われるのです。その時のハワイの人口はおよそ40万人、日系人はその40%を占めていました。