長篠・設楽原の戦いの「実像」に迫る3回目=最終回は、「戦術革命」についての検証です。

ますはじめに、「戦術革命」ということばの定義です。

つまり、「戦術革命」ということばそのものは、「騎馬隊」「3段撃ち」とは違って、高校の教科書などには直接登場しないため、ちょっと説明します。

長篠設楽原の戦いについては、これまでは、この戦いにおいて、「鉄砲隊」が「騎馬隊」を破ったことのみならず、さらに敷衍して、「この時信長がとった鉄砲を重視した戦いぶり=戦術が、その後の戦いの在り方を大きく変えた」という結論が付くのが普通でした。

これが、「戦術革命」です。

たとえば、中学校・高校の教科書選定では、いつも話題になる扶桑社の教科書には、「長篠合戦図屏風」が引用されており、その下の解説に、次のように書かれています。

|

「織田・徳川連合軍と武田軍が戦っている。織田・徳川連合軍のとった戦略は、その後の戦い方を一変させたといわれるほど、斬新ものだった。」 |

|

※ |

代表執筆者西尾幹二『市販本 新しい歴史教科書』(扶桑社 2003年)P117 |

|

|

ちなみに、この引用部分では、戦略と戦術が混同されています。戦いの戦法という意味では、戦術が正解です。 |

これが、通常「戦術革命」と呼ばれる部分です。

ちなみに、この扶桑社の教科書は、いろいろな面で注目され、批判にもさらされましたが、この部分については、マスコミや学者の反対派の人びとも何も異議を唱えず、事実文部科学省の検定も通過して、こういう表現となっています。

ここでいう「戦術革命」の内容の核心部分とは、「信長が大量の鉄砲を組織的に、集団的に運用する方法を開発したという点」です。

|

※ |

鈴木眞哉著『鉄砲隊と騎馬軍団 真説・長篠合戦』(洋泉社 2003年)P70 |

長篠・設楽原の戦いをこのように位置づける見方は、すでに明治時代の陸軍の研究等で見られ、それ以後も軍事の専門家、歴史学者の双方によって「信仰」されてきました。

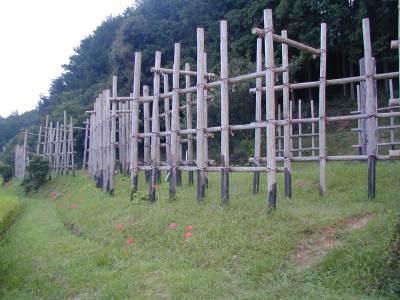

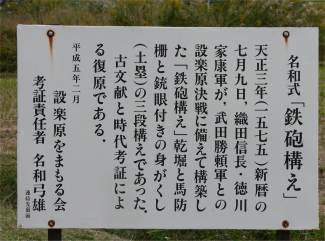

この「戦術革命」の中には、具体的には、武田の騎馬隊密集突撃に対する鉄砲隊集団戦法、大量の鉄砲使用、3段撃ち、馬防柵の構築といった内容までも広く含まれる場合が通例です。

「戦術革命」を検証するには、この具体的内容について、検証しなければなりません。

ただし、騎馬隊密集突撃、大量の鉄砲、3段撃ちについては、これまでのページで、それが「実像」ではなく、「虚像」であることを説明しました。

これらが否定されてしまったということは、すでに、「戦術革命」の内容は半分以上、怪しくなっているわけです。

そこで、駄目を押す意味で、鉄砲隊の集団戦法という発想、馬防柵の構築について、真実に迫ります。

|