「鬼畜米英」によって、日本人は米英人に対して、敵愾心を高めました。

実は、前ページに引用した、大和艦長や駆逐艦天津風艦長ら艦船乗り組みの海軍士官の「武士道」的考え方、惻隠の情は、必ずしも日本海軍全体の「常識」ではありませんでした。

実は、日本の海軍機も、戦闘力を失ったアメリカ軍将兵を銃撃した記録が散見できます。

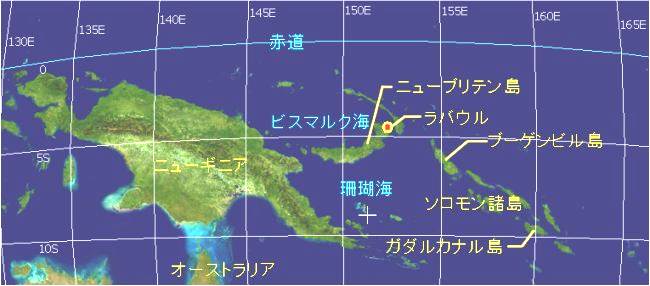

アメリカ海兵隊航空隊のグレゴリー・ボイントン少佐は、1944年1月3日、アメリカの戦闘機パイロットとして新記録となる日本軍機28機撃墜を成し遂げましたが、その直後、ブーゲンビル島上空でゼロ戦に撃墜されました。その時の様子です。(以下の引用のうち、赤い太字は引用者が施しました。)

|

「ジョージのコルセアが炎につつまれて海面に激突した。万事休す…。いったん退避しようと全速で急降下に移り、海面すれすれで水平に引き起こした。400ノットほどで半マイルは降りただろう。しかし、水平飛行に移った瞬間に、目の前でメインタソクが火を吹いた。溶鉱炉を開けたように、すさまじい熱風が襲ってきた。

百フィートほどの高度なので、上昇して飛び出す余裕はない。何秒かで焼き殺される。一瞬ポカソとして、これで終わりだ、と自分に言い聞かせたが、次の瞬間、なにくそと思った。右手で落下傘のリップコードを掴み、左手で安全ベルトをはずすなり、両足で操縦桿を力任せに蹴った。急激な機首下げの遠心力が、わたしを機外に放り出した。天蓋(引用者注 キャノピー)を突き破ったのか、天蓋もろとも飛んだのかわからない。

落下傘が開いたのとほとんど同時に、横ざまに海面に打ちつけられた。そして、なにもかもが消えた……。

冷たい海水でわれにかえった。四機のゼロ戦がわたしを目がけて突っ込んでくる。あわてて海中に潜った。最初は6フィートほど潜ったが、次は四フィート、ゼロ戦が射撃を始めたときには疲れ果てて、頭を隠すのがやっとだった。弾がなくなったのか、しばらくして引き上げていった。

ほとんど動けなくなったわたしを見て、死んだと思ったのかも知れない。

夜まで立ち泳ぎをしているのが賢明だろうと考えた。ゴムの救命筏があったが、弾薬を補給したゼロ戦が戻ってくることを考えて、ふくらまさないことにした。」 |

|

※ |

グレゴリー・ボイントン著中橋昭訳『海兵隊コルセア空戦記 零戦と戦った戦闘機体エースの回想』(光人社 2004年)P152−153)

ボイントン少佐はこのあと日本海軍の潜水艦に助けられ、捕虜となります。 |

ボイントン少佐の著書の別のページでは、撃墜された航空機から脱出して落下傘で降下中のパイロットが銃撃され、足首を打ち抜かれながらも、帰還したパイロットの話が載っています。

戦闘機乗りの感覚では、これぐらいの仕打ちは日米の常識であったといえるでしょう。

ただし、ボイントン少佐も、艦艇の海軍士官の扱いには満足なようでした。(以下の引用のうち、青い太字は引用者が施しました。)

|

「 8時間は漂流しただろう……少し離れたところの海面に、何かが浮かび上がってくるのに気がついた。大きな潜水艦だった。

潜水艦が現われた…。しかもそれは敵の潜水艦…・とは、まさに漫画家の発想だが、事実はそのとおりになった。しかし、敵だとわかったのほ、すぐ近くにきてからだった。怒り狂った赤いミ−トボールが艦橋に描かれている。万事休すだ。

敵に渡せないものや、わたしの正体がわかりそうなものを、あわてて海に捨てた。しかし、サパイバルキットは沈まないから拾われるだろうし、その中の救急キットも必要なので捨てずにおいた。

目の前にきたとき、命綱を投げてよこした。デッキによじ登るわたしに手を貸してくれてから、救命筏とサバイバルキットを引き上げて、わたしをデッキに座らせた。水兵が英語で名前を尋ねた。さんざん日本機を撃ち墜としたから、命の保証はない。

幸い、飛行服を脱ぎ捨てて裸同然だったので、適当な名前と階級を言おうとしたが、目の前に<G・ボイントン少佐合衆国海兵隊>と書かれたサバイバルキットがあるのに気がついて、本名を告げた。

英語を話した水兵ほ、衛生兵だった。

「本艦にいるかぎり、なにも心配せんでよろしい」

と言ってくれたが、感謝祭前の七面鳥が「今はなにもしないから安心しろ」と言われたのと同じだ。

ところで、捕虜だった全期間を通じて、このときの扱いが最高だった。浮上したまま二時間ほど航行して、日没直前にラバウルに入港したが、その間に、クッキーやら甘いお茶やら、そして煙草とマッチまでくれた。煙草はうまいと思わなかったが、チェリーというブラソドで、彼らにとっては貴重なものだった。

取り巻いた日本人が、不思議そうにわたしを眺め回さなかったのはこのときだけだった。めいめいが、きびきびと任務についていて、わたしのことを気にする者はいなかった。」 |

|

※ |

グレゴリー・ボイントン著前掲書P160−161

|

ボイントン少佐はこのあと、捕虜虐待と栄養失調に苦しみながら1年8か月の捕虜生活を送り、終戦は、神奈川県大森の捕虜収容所で迎えています。

東京初空襲を行ったドーリットル爆撃隊のうち日本側の捕虜になった将兵や、本土空襲で乗機を撃墜され脱出して捕虜となったB29のパイロットの中には、戦時捕虜の待遇を受けるどころか、都市無差別爆撃を行ったことを理由に、処刑されたものもいます。

しかし、全体としては、むしろ多くの被撃墜パイロットが、ちゃんと捕虜になりました。

終戦直前の1945年7月に広島県の呉軍港に停泊していた戦艦榛名を攻撃し、撃墜された陸軍航空隊のB24爆撃機「ロンサムレディ号」のパイロット、トーマス・C・カートライトは、次のように「虐待」の様子を書いています。(以下の引用のうち、青い太字は引用者が施しました。)

|

「 私が飛び降りたのは、人里離れた松林の中の空き地だった。私はそこでパラシュートを手繰り寄せて隠し、45口径のピストルの弾も捨てる決心をした。それから10分か15分ぐらいたってから、一人の農夫が林の中の道を歩いてくるのを見つけた (後日、森氏によって、この人が玉井清一氏であることがわかった)。私はこの人物に頼んで、日本の軍隊に連れて行ってもらうのが最善だろうと思った。前に進み出ると、彼は驚いたのか明らかに震えていた。身ぶり手ぶりで軍隊に連れて行ってほしいと頼んだ。45口径のピストルを持っていたことが、この人を警戒させた理由だったらしい。おそらく銃弾をピストルから抜いていたことを知らなかったのであろう。

私は、彼がやってきた方向を指さし、そのあとからついて行った。

導かれて近くの村の小さな交番へ行った。副操縦士のルーバーもしばらくして同じ交番に連行されてきた。交番の数名の警官と外にいる村の住民の数人は興奮していて、私が拳銃を差し出そうとそれに手を伸ばした時に大きなどよめきが起こった。彼らの武器は手に持っていた棒切れと竹槍だけだった。ドアのところには鍬を持った男が一人立っていて、われわれが逃げるのを阻止しようとしているようだった。私はテーブルの上に拳銃を置き、ルーバーのそばに座った。

警官はポケットを空にするよう命じた。互いに話をしたり、ポケットの中の救急用具で切り傷や打撲傷の手当てをしたりすることも許されなかった。ルーバーは足に傷を負っていて、痛々しそうだった。二人とも試練をくぐり抜けた直後だったのでひどく喉が渇いており、水をもらえないかということを身ぶり手ぶりで訴え、ようやく水を与えられた。

まもなく目隠しをされ後ろ手に縛られ、少し大きい村へ連れて行かれた。かなりの数の村人がこの列についてきており、いくぶんかの嫌がらせがあった。

到着すると地面に座らされ、広場と思われるところで一晩過ごさせられることになった。遠巻きに囲む人々からわれわれは殴られたりつねられたりして嫌がらせを受けたが、大抵は女性からだったと思う。この経験は1945年8月8日に日本海に墜落したB29の飛行士のものによく似ている。彼らは救命いかだで日本海を漂流し、漁民に助けられ、憲兵隊に引き渡されるまでの間にさらし者にされたのである。このことは爆撃手のウォルター・ロス中尉の本『目隠しを超えた勇気』に詳しく書かれている。重ねて言うが、さらし者にされている間にわれわれが受けた取り扱いは、九州と本州の間の海峡に機雷を敷設中撃墜されたB29の機関士フィスク・ハンレイ二世の著書『アメリカ人の戦争犯罪者を告発する』に書かれたものともよく似ている。彼は女性たちに両手でかなりひどくつねられたことを書き記している。」 |

|

※ |

トーマス・C・カートライト著森重昭訳『爆撃機ロンサムレディ号 被爆死したアメリカ兵』(NHK出版 2004年)P72−74

カートライト氏は、このあと東京に輸送され尋問の後、上述のボイントン少佐と同じく、大森の捕虜収容所に収容され、終戦を迎えています。

彼の乗機の他の乗組員のうち数名は、そのまま広島市内の憲兵隊で取り調べを受け、8月6日の原爆によってその日もしくは数日後に死亡しました。

アメリカが落とした原爆でアメリカ人将兵がなくなったことは、アメリカ軍は戦後長く認めようとしませんでした。しかし、それが事実であることが、カートライト氏らの調査(上記引用文中にある様に、当時彼らと接した日本人の方も協力されました)によって証明されました。 |

もちろん、収容されてからの待遇は、食事を始めとして非常に厳しいもので、そう言う意味で「虐待」であったかもしれません。しかし、戦争末期の日本では、国民全体が食糧不足にあえいでいたわけですから、意図的な虐待とは異なる性格のものと考えられます。

|