|

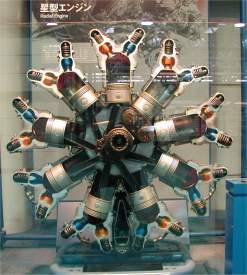

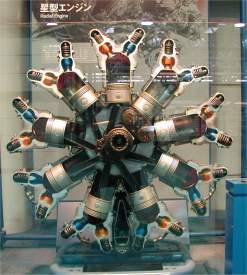

���G���W��

|

��r���� |

�t��G���W�� |

�G���W������C�Œ��ڗ�p����B�܂�A��s���̍����̊O�C�ƃv���y���̌㗬�i�v���y���ɂ���Đ��������j�ŃG���W���ڗ�p����B |

�\�� |

�G���W���𐅁i���m�ɂ͓����h�~�̂��ߐ��ƃG�`�����O���R�[���Ƃ̍����t�j�ŗ�p���A���̂��߂ɉ��M���ꂽ���Ə������i�I�C���j���A�G���W�������A���̉��ʁA�嗃���ʂȂǂ̋�C���������������ꂽ��C�𗘗p���ė�p��ŗ�p����B |

�y�� |

�d�� |

�d���i��p��̕����܂߂�j |

�ȒP�A�g�ݗ��čH�������Ȃ� |

�H |

���G�i�G���W�����̂��̂�G���W���Ɨ�p�팋�ԃp�C�v�Ȃǂ��܂߂đS�͕̂��G�ȍ\���ƂȂ�j |

�V�����_�[�`�ɔz�邽�߁A�G���W���ɕ����̃J�o�[�i�J�E�����O�j������ƁA�����~���^�ƂȂ�B |

�`�� |

�V�����_�[���c�ɕ��ׂ邽�߁A�G���W�����̂��͍̂ג��̒����̂ƂȂ�B |

�@�̑O�ʂ������Ȃ�B�@�̒f�ʂ͊ی^�ƂȂ��C��R������߂đ傫���B�G���W�����傫����Α傫���قǁA������łԂ�����̋@�̂ƂȂ�B |

�@��

��

�`�� |

�@�̑O�ʂׂ͍��Ȃ�B�@�̒f�ʂ̌`��͑ȉ~�`�^�ƂȂ��C��R�͏������B�S�̂ɂق����肵���X�}�[�g�ȋ@�̂ƂȂ�B |

����@�L�P�O�W���ڂ̒��������`�G���W���B |

�@�ʐ^

|

���b�T�[�V���~�b�g�a���P�O�X���ڂ̃_�C�����[�E�x���c�G���W���B |

�A�����J�̃v���b�g�A���h�z�C�b�g�j�[�А����`�X�C���U�O�O�n�̓G���W���̖͌^�B���́A�V�����_�[���̊g��B

|

�͌^ |

�A���\���Ђ̉t��u�^�P�Q�C��1425�n�̓G���W���B���͐��ʁB���͉����猩���Ƃ���B

|

�[����A�ꎮ�픹�ȂǓ��{�̎�͋@�̂قƂ��

�O���}���e�U�e�ȂǁA�A�����J�R�̂قƂ�� |

���

���ڋ@ |

���{���R�O����A���{�C�R�a���͏�U���@�@

���b�T�[�V���~�b�g�a���P�O�X

�X�[�p�[�}�����E�X�s�b�g�t�@�C�A�[ |

�@�G���W���̎ʐ^�Ɩ͌^�́A��������A�����݂��͂�q��F�������ق̓W���p�l���ƓW���i�ł��B���قł́A�����̎ʐ^��͌^�ɂ���āA��s�@�̔��B��������Ă��܂��B�����͂��̂ق�̈ꕔ�ł��B�@ |