|

第2の理由は、梅棹氏がカードの魅力・ノートの欠点とされたことをノートでも克服できるとかんがえたからである。

梅棹氏が指摘された点は、カードは、順不同に蓄積していっても、あとで並べ替えは自由、検索も、カード入れからカードを繰ることができるので、知識が死蔵されることはないという点である。

次のように書かれている。

|

「カードは一種のノートであるが、さらに、ノート以上のものでもある。ノートでは、せっかく記録したものが、そのままうずもれてしまって、随時取り出すのがむつかしい。カードは、適当な分類さえしておけば、何年も前の知識や着想でも、現在のものとしていつでもたちどころに取り出せる。カード法は、歴史を現在化する技術であり、時間を物質化する帆法である。」(前掲書P60 「3カードとその使い方」より)

|

ノートでもそれができる。

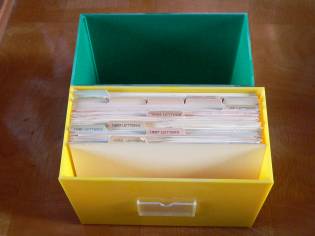

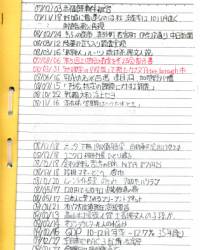

ポイントは二つ、ノートの項目ごとに、番号を付し、先頭の3ページぐらいには、あらかじめインデックスを付ける空白ページを作っておいて、そこに時間順に書き込んでいく。

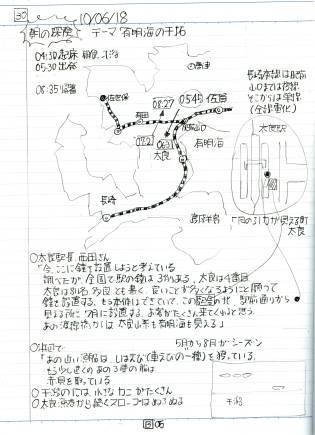

つまり、ノート一杯に書き込んだ時点で、何が書いてあるかを冒頭のインデックスで確認できるようにしてあり、そのページへ番号を繰ることによっていつでも到達できる当状態にしておけば、カードと同じか、もっと早く過去の情報に到達できる。上のノートの左上端の、「30」という数字は、その項目番号であり、このノートの先頭には、「30 10/06/18 朝の探検 有明海の干拓」とインデックスが着いている。

もともとノートとカードでは、持ち運びや保存という点はノートの方が便利である。上記の点でノートが上回れば、全体としてカードよりノートの方が有利と言えると思う。

本題から外れるが、次のことにも付言しておかなければならない。

上の複数のメモ帳を配備のところで触れたが、どこにどんなメモをしたか忘れてしまわないためには、メモしたことをチェックして、未来に伝わるように、ノートにきちんと整理していくことが必要である。メモ帳はあくまで一次処理用で、きちんとして蓄積するためには、二次処理が必要だと考える。その「基地」がノートである。

|